孤獨的殺傷力更勝流行病。

根據亨利,凱澤家庭基金會(HenryKaiserFamilyFoundation)2018年度報告,有22%的美國成年人表示,他們經常或總是感到孤獨、覺得被社會孤立。這相當於超過五千五百萬的人口,高於成年吸菸人數,幾乎是糖尿病人口的兩倍。

作者簡介

維偉克.莫西 (Vivek H. Murthy)

曾任美國第19任公共衛生署長(Surgeon General of the United States),也是拜登任命的公共衛生署長。身為「國家醫生」,他致力於保護全美國人的健康,呼龥全民關注重大公共衛生議題,包括鴉片類藥物泛濫、電子菸和情緒健康與福祉。

擔任公職前,他從事疫苗開發與臨床實驗的研究,並創立了幾個組織,聚焦於愛滋病教育、鄉村醫療、醫師倡議,以及臨床實驗優化。莫西在哈佛大學取得學士學位,再從耶魯大學取得醫學博士學位和企管碩士學位,在布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital)與哈佛醫學院完成內科住院醫師訓練,並任教於哈佛醫學院。莫西和妻子陳次英( Alice Chen)與兩個孩子現居華盛頓特區。

迫切需要解決的世代問題

根據亨利,凱澤家庭基金會(Henry J. Kaiser Family Foundation)2018年度報告,有22%的美國成年人表示,他們經常或總是感到孤獨、覺得被社會孤立。這相當於超過五千五百萬的人口,高於成年吸菸人數,幾乎是糖尿病人口的兩倍。2018年,美國退休人協會(AARP)提出一份研究報告,這份報告運用了頗具公信力的「加州大學洛杉磯分校孤獨量表」(UCLA loneliness scale)。報告指出,在四十五歲以上的美國成年人當中,有三分之一覺得孤獨。

其他國家的研究也呼應這些結果。在加拿大的中老年人口中,有接近五分之一的男和大約四分之一的女表示,他們到孤獨的頻率是每周至少一次。此外,也有四分之一的澳洲成年人表示感到寂寞。在英國,超過二十萬名年長者與子女、家人和朋友見面或用電話聊天的頻率,一周不到一次。13%的義大利成年人表示,他們沒有可以求助的對象;在日本,超過一百萬名成年人符合政府定義的遁世隱居,也就是「繭居」。

當我們到孤獨,卻看見其他人聚在一起玩得很開心,我們的自然反應是退縮,而不是靠近。我們害怕被貼標籤、被認定是遭到社會排斥的人,於是我們隱藏起真實受,即使有人試圖與我們互動,仍然不願表露真心。

由於人們傾向於隱藏、否認自己的孤獨,就可能採取自我毀滅的行為,例如使用藥物、酒精、食物和性行為,來麻痺孤獨帶來的痛苦。孤獨和汙名化加在一起會形成連鎖效應,影響的不只是個人健康和生產力,還有整個社會。

攸關生死的事

茱莉安•霍特鈅斯達(Julianne Holt-Lunstad)幾位共同研究者花了超過一年的時間、分析來自全世界的一百四十八個研究,涵蓋超過三十萬名參與者的資料。團隊仔細研讀細節,寫了大量的電腦程式,全是為了回答一個單純但影響深遠的問題:社交關係是否可以降低人們在平均壽命之前死亡的風險?

2009年夏天,研究結果顯示,社交關係深厚者在平均壽命之前死亡的風險,為社交關係薄弱者的一半。令人更驚訝的是,她發現缺乏社交連結對於縮短壽命的影響,相當於每天抽十五根香菸,健康風險比糖尿病、酒精攝取過量及缺乏運動更高。簡而言之,薄弱的社交連結可能對我們的健康造成重大危害。

五年後,茱莉安發表了另一批大量資料的分析結果,再度確認孤獨的人在平均壽命之前死亡的風險比較高。那時已有愈來愈多研究報告顯示,孤獨與冠狀動脈心臟病、高血壓、中風、失智症、憂鬱症和焦慮有關聯。也有不少研究指出,孤獨的人睡眠品質、免疫功能較差,有比較多的衝動行為與錯誤判斷。全世界的主流媒體和組織紛紛提出一個相同的問題:孤獨對人類健康的危害,為何如此巨大?

歸屬感能使我們更健康、更強大

孤獨是如此普遍,但人際連結具備了療癒力量。例如在奧克拉荷馬有一群美國原住民青少年,對於自己的身分認同感到茫然,也覺得被外面的世界所遺忘,於是發起了「我是印第安人」計劃,強化同儕間的文化認同和歸屬感,以降低染上酒癮和毒癮的風險;在紐約,成癮青少年的家長形成支持網絡,展現連結的力量,有了這群能夠真正感同身受的家長為後盾,當孩子走上回頭路或是到自責時,會比較容易度過難關;在阿拉巴馬州的伯明罕,有肥胖和慢性病問題的人數正在不斷上升,有一個團體,他們會相約一起慢跑、健走和游泳。有些人原本不敢獨自外出運動,因為有朋友加入了這個團體而改變;在弗林特,人際連結也成為解決問題的利器。當地社區的住戶組織起來,挨家挨戶去教導鄰居如何安裝過濾器,將飲用水中的鉛過濾掉。

美國的薩晴•金(Sachin Jain)醫師是醫療照護服務系統CareMore的執行長,主要服務對象是年長者和低收入戶。2017年,薩晴和他的團隊推出了「彼此陪伴計劃」(Togetherness Program),為那些為孤獨所苦的患者提供協助,在很短的時間之內,就有六百名患者加入,他們提供的服務包括家訪、每週一通關懷電話,以及轉介至社區裡的既有社工計劃。

CareMore有位參與者是即將邁入六十大關的薇塔,慢性糖尿病導致她必須靠輪椅行動,神經病變使得她的雙腿經常感到劇痛,由於她無法維持人際關係,漸漸失去希望。加入CareMore之後她接到了計劃「電話好友」阿曼多打來的電話,她開始改變心態,「阿曼多打電話來的時候,我會對他說,『我把家裡收拾乾淨了』,或是『我今天化妝打扮自己了。』」這一切都是人際連結創造的成果。她依然每週會接到阿曼多的電話,也已經減掉了十八公斤。

當薇塔付不起房租時,careMore指派了一位名叫露比的社工實習生來輔導薇塔,並成功幫她找到低於市價行情的套房,房東夫妻也把藢塔當成家人,他們的善意幫助薇塔打開心房,再度開啟與他人的交流。她也打算向別人伸出援手,與其他人分享連結的力量,因為連結改變了她的人生。「這世上有太多孤單寂寞的人,」她說,「我想要幫助別人。」

難以察覺的孤獨

不少積極投入工作的醫師、護士和醫學院學生說,在工作的時候,經常覺得情緒層面處於孤立狀態,但又擔心提起這件事,同事和患者會有不好的反應,有些人甚至認為,若他們承認自己有心理健康方面的隱憂,醫師執照很有可能因此被取消。儘管如此,他們也很清楚,導致身心俱疲與情緒耗竭的罪魁禍首,其實就是孤獨,只是不確定該如何解決。其他人則完全沒有意識到,自己感受到的其實就是孤獨。

Attribute SJJP / Pixabay

孤獨的成因

某天下午,詹姆斯走進診間,為了他的糖尿病和高血壓來求診,他突然冒出一句,「中樂透是我人生中最不幸的一件事。」

他原本是個麵包師傅,手藝很好,擁有不少忠實顧客。他很喜歡這份工作,知道人們因為他做出來的食物到幸福和開心,也令他相當滿足。

但自從他中了樂透之後,一切都改變了,他決定進入有錢人的世界,於是詹姆斯辭掉工作,搬到海邊的高級別墅區,他所有的物質需求都得到了滿足,還有源源不絕的收入進帳,他過著所有人夢寐以求的生活。

然而,他不但不覺得滿足,反而開始生病,覺得日子過得很悲慘。他原本是個隨和、幽默與外向的人,卻變得退縮、孤立與憤怒,他的體重不斷增加,後來被診斷出糖尿病和高血壓。他不再花時間和麵包店的同事與老主顧聊天,現在除了看醫師,就是一個人呆坐在家裡。詹姆斯意識到,他選擇去做他以為樂透獎金得主應該做的事,而不是順從自己的心意,是個天大的錯誤。「我拋棄了我喜愛的朋友和工作,搬到所有人把自己關在豪宅裡不出門的社區我覺得好寂寞。」詹姆斯的經驗告訴我們,現代社會最看重的地位、財富、成就和名聲,不保證能夠帶來幸福,假如我們沒有警覺性,這種成功可能導致我們與其他人的距離愈來愈遠,使我們覺得愈來愈孤獨。

孤獨和獨處

孤立和孤獨的主觀感受不同,它指的是獨自一人、與他人不互相聯絡的客觀狀態,當我們很少與其他人互動時,比較可能感到孤獨,然而獨自一人不必然會導致你產生孤獨的情緒,我們是否覺得孤獨,取決於內心有沒有感到安適自在。這就是孤獨與獨處(solitude)的不同之處。當我們覺得孤獨時,會感到不快樂,渴望逃離這種痛苦的情绪,反之,獨處是單獨一人而內心平靜的狀態,或是刻意為之的孤立狀態。

獨處是我們與自己連結、自我反思而不被分心或打擾的良機,可以增進個人成長、創造力與心理幸福感,使我們能夠反省、復原和充電。獨處和孤獨不同,它不隱含自卑感,而是一種神聖的狀態。

孤獨的演化史 – 為什麼我們討厭孤獨?

已故的約翰•卡喬波(John Cacioppo)把孤獨視為必要的警訊,而且有生物化學和基因學的根據。他提出人類這個物種能夠存活下來,並非身體上的優勢,像是體型、力量或速度,而是我們擁有在社會群體裡互相連結的能力。2011年,牛津大學的人類學家團隊發現,最早的猴子與猩猩是以群體行動,而且包含雌雄兩性。這個研究的主要作者蘇珊•舒茲(Susanne Shultz)提出一個理論:這個習性發生在原本夜行性的靈長類動物開始在白天狩獵,而牠們在白天變得很容易被野獸發現,互相連結的價值顯而易見:人多勢眾可以創造優勢。

在演化作用下,人類祖先以團體行動,會輪流守望,留意狼群或劍齒虎的蹤影;受到攻擊時,就可以互相配合一同反擊,藉此提高戰勝老虎的機率;此外,他們也可以把狩獵或採集得到的食物集中在一起,以減少某些人經常挨餓的情況。

古代的人類很快就學習到,一旦離開了群體,遭到攻擊或是挨餓的機率會大幅提高,而待在群體裡也比較容易找到伴侶,讓部落能夠綿延不絕。當家族中值得信賴的成人互相合作,分擔養育下一代的責任,就可以確保部落的存續;當教導和保護孩子的工作是共同分擔,就產生了效率。因此,不只個體的生存要靠社交連結,人類的存續也要仰賴它。

除了基本的生存需求,連結也可以提高人類創新的頻率,使部落發揮創造力。「我們也逐漸發展出對獨處經驗的厭惡,孤獨有可能從這時開始變成問題。」當我們和一群關係緊密的群體或家人在一起,感受到「回到家」般的自在,社交連結的需求便得到了滿足。緊密的私人關係不僅為生活增添喜悅與意義,也可以緩解緊張,使我們得到需要的協助和支持,度過人生中在所難免的挑戰。彼此的連結愈強,我們的文化就愈豐富,社會就愈強健人際連結的好處。

孤獨造成過度警覺

數百萬年以來,對於孤立狀態過度警覺的反應,會激發與孤獨相關聯的焦慮,當我們覺得孤獨時,身體會以為我們還活在環境惡劣的凍原,被野獸與陌生的部落圍繞,於是做出反應。若孤獨狀態持續存在,身體為了提供短期保護作用而釋出的壓力荷爾蒙,會增加全身心血管的壓力與發炎狀況,產生長期的破壞作用,進而造成器官和血管受損,提高形成心臟病與其他慢病的風險。研究也發現,孤獨會導致白血球基因表現發生變化,增加發炎情況,降低對病毒的防禦力。

孤獨導致身心耗竭的另一個方式:破壞睡眠品質當我們陷入深度的孤獨時,往往睡得很淺,而且經常醒來,就像人類祖先為了防止被狼群或敵人攻擊而無法睡一樣。

芝加哥大學心理學家露薏絲•霍克利(Louise Hawkley),發現孤獨的人在半夜會多次脫離熟睡狀態,雖然他們可能以為自己一覺到天亮。這種片段甦醒(microawakening)會破壞睡眠品質,使他們在白天疲倦易怒。

孤獨的矛盾現象

在人體內生物途徑正常運作的情況下,伴隨孤獨而來的焦慮會驅使我們去尋找「自己人」,所以我們會回家找媽媽或者擁抱伴侶,或是打電話給老朋友。假如能找到信賴的人並與他們連結,一旦他們有所回應,並且表達出真正的理解,孤獨感就會消退,壓力狀態就會解除,這是多數人度過情境式孤獨(situational loneliness)的方法。

所謂情境式孤獨指的是當我們遷新的城市,或是到新學校就讀、剛換工作時,突然感受到的那種失落感。但有時我們不一定能找到或形成那種連結。長期處於孤獨狀態,多數人會產生退缩的傾向,不論我們是否刻意這麼做。卡喬波發現,當我們感到孤獨時,對威脅的感知會起變化,導致我們拒絕別人的關心,在友善的社交機會中只看見風險和威脅。卡喬波的妻子史蒂芬妮發現,孤獨者大腦偵測社交威脅的速度是一般人的兩倍。

當落單的人類祖先失去了群體提供的安全保障之後,他就必須對最小的威脅也做出防禦反應,因為那些威脅可能帶來致命危險。但在現代生活中,那種過度警覺會導致我們對無害或甚至善意的人與情境,做出錯誤解讀進入自保模式的我們會迴避他人,甚至懷疑向我們伸出援手的人。過度警覺也會使我們只想著自己的需求和安全感,而「對威脅的感知起了變化」及「聚焦於自我」這兩個元素,會導致我們在孤獨時難以與他人互動。

每個人被孤獨感染的難易度並不相同,有人覺得自己打從一出生就被孤獨圍繞,另一些人則只是偶爾與孤獨有短暫交會。對某些人來說,孤獨的痛苦令他們痛徹心扉,有些人只體驗到輕微的苦惱。卡喬波認為,就演化的觀點來說,這種差異很有效用,代表群體中的某些成員「會因為與外界隔絕的狀態令他們非常痛苦,而願意挺身保衛部落」,另一些成員「願意探索外面的世界,但因為與群體的連結夠強,使他們最後願意回到部落,與族人分享他們發現的東西」。

孤獨能真實造成疼痛

「孤獨這件事是這樣的,你愈覺得孤單,就愈會認定每個人都討厭你,於是你就愈不想去接觸別人,這是一個惡性循環」。

情緒痛苦與身體痛苦的感覺神經纖維,在大腦裡是相同的。這意味孤獨、喪失或失望的感覺,能夠產生類似於生理創傷造成的症狀。研究者發現,若你察覺有人在迴避你,你的退縮反應可能和被人打了一巴掌類似,功能磁振造影顯示,遭到迴避和被打一巴掌激發的腦部活動,都在同一個區域(背側前扣帶迴皮質)。

因此孤獨造成的疼痛感,會讓人們開始尋求藥物慰藉,進而導致藥物成癮。但作者發現,社交連結也是幫助成癮者復原的關鍵因素。在作者擔任醫師和署長期間,遇過無數鴉片類藥物、酒精和其他物質成癮的人,幾乎所有人都表示,他們能夠成功戒癮,是因為有可以信賴的另一半、或是一群關係親密的家人或朋友。孤獨雖然可能致命,但人際連結的療癒潛力更大。

Attribute HASTYWORDS / Pixabay

孤獨在不同文化的樣貌

心理學家艾米,羅卡奇(Ami Rokach)研究孤獨在不同文化與國家的樣貌,他從研究得到的結論是:文化與傳統會形塑我們的社會期待,進而影響我們對孤獨與連結的感受。

當某件事「出差錯」,使我們無法按照「應該」的方式交到朋友,或是和「應該」的對象結婚,或是按照「應該」的方式和鄰居與同事互動,我們往往會覺得孤獨。這些「應該」是我們的家庭、學校、職場、鄰里和社會文化塑造出來的,包括對愛、友誼和社群的期待,一旦社交生活無法反映所處環境的文化,我們往往會感到孤獨。

擴大範圍來看,假如你是單身,而你認識的每個人都已經或即將結婚,你可能很容易感到孤獨;但如果你的朋友都還是單身,你就比較不會覺得孤獨。簡言之,是否感到孤獨,取決於社會規範與個人需求和渴望之間的微妙平衡,這個平衡狀態會因為文化的不同,而有很大的差異。

以南歐為例來說明,在南歐社會,家庭和社群成員之間的關係非常緊密,很少人獨居;北歐的情況則恰好相反。義大利人和希臘人對於獲得家人和社群的支持,有比較高的社會期待,但對瑞典人來說,獨居是普遍被接受且熟悉的生活方式。

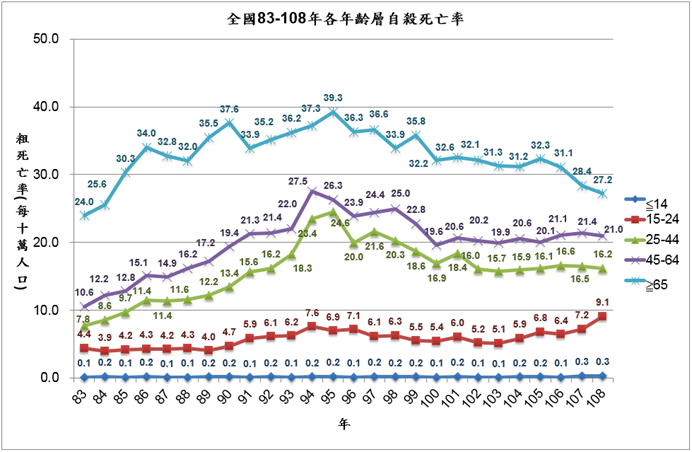

在快速現代化的國家(像是中國和韓國),因為流動人囗往往把家裡的長輩留在家鄉,然而,原本期待得到尊敬與照顧的長輩,突然被到城市討生活的孩子留在家鄉,這可能會使他們覺得自己遭到拋棄與背叛,並因此陷入絕望。在南韓,從1990到2009年,年長者自殺率上升了五倍,在2017年,南韓的年長者自殺率仍位居工業化國家之首。在台灣,年長者的自殺率是其他年齡層的兩倍。在中國,自1990年代以來,都市年長者的自殺率上升了一倍以上,西方的年長者比較習慣獨居,然而,當他們需要協助時,往往會覺得丟臉與難以啟齒。他們的家人可能因為沒有照顧長輩的習慣,而沒有提供他們協助。

圖片來源:社團法人台灣自殺防治學會

孤獨的偽裝

孤獨能夠以多種面貌現身,包括憤怒、疏離、悲傷,以及各種痛苦的情緒狀態。

對安東尼,杜蘭(Anthony Doran)來說,陸軍A連(AIpha Company)的弟兄就是他的家人,他們因為被分發到歐胡島的斯科菲爾德兵營陸軍基地(Schofield Barracks ArmyBase)受訓而相遇,他們花了十二個月的時間,以小組的形式一起工作、受訓、吃飯和睡覺,建立了強烈的互相依存感,可以毫不遲疑的把性命交在彼此手中。他從來沒想過,戰爭竟然可以帶給他如此強大的歸屬感,「你知道你願意為坐在你左邊或右邊的同袍而死,」他說,「我們之間的羈絆就是這麼強。」

當他於2006年退役回到美國本土之後,他依然渴望找到那種連結,「我很想念和那幫弟兄在一起的日子。我們大多數人都會不假思索的願意再度回到戰場上,只為了重溫那種同志情誼。」 就和許多退伍軍人一樣,他覺得平民生活相當混亂且沒有意義,他開始感到迷失。

於是他開始靠喝酒和藥物來麻痺心中的痛苦,一開始,他吃的是醫生針對他的背痛開給他的鴉片類止痛藥,曾經有兩度因為用藥過量差點喪命,其中一次他還留了遺書。他多次因為非法購買處方藥物被逮捕,進出勒戒所的次數多到他自己也記不清。他的哥哥喬瑟夫曾在伊拉克服役,喬瑟夫後來也染上毒癮,並死於海洛因服用過量。

他的雙親哀求杜蘭繼續嘗試治療,但情況一直沒有轉變,直到有一個人匿名付了十五萬美元讓他到治療中心,進行將近一年的住院治療。

一開始,他在團體治療時間只是靜靜的坐著,一句話也不說,但他會聽其他人說話,慢慢的,他開始在別人的故事裡,看見了自己的故事的某些片段。經過很長一段時間之後,杜蘭終於意識到,孤獨對他造成的負面影響有多麼深。

杜蘭開始致力於幫助其他人,如同他當初得到別人的幫助一樣。現在,他會和退伍軍人、為癮頭所苦的人,以及備受煎熬的退伍軍人家屬,分享他的親身經歷,並傾聽他們的心聲,他幾乎總是能在他們的故事中,發現潛藏的強烈孤獨感。在幫助他人的過程中,杜蘭的人生目的變得更堅定了,他逆轉了孤獨的螺旋下行力量,找到新的人生意義和方向。

瀕臨邊緣的社會

儘管我們的生活方式愈來愈多元,然而,不論是在網路世界、還是現實世界,我們卻愈來愈傾向於只和自己的同類(例如外表、觀點和興趣相似的人)接觸。這會使我們很容易在不認識別人的情況下,只根據他們的信念或背景,將他們視為和自己沒有關係的人。這是一種惡循環,當我們與他人沒有連結,我們就不願意傾聽彼此的意見,於是我們會傾向於輕易的評斷他人,對於和我們抱持不同看法的人,把他想成最壞的狀況。

約翰•保羅•萊德拉赫(John Paul Lederach)致力於建構國際和平,他也是調解衝突的專家。他認為人類在本世紀的挑戰,是要創造歸屬權(right of belonging),而第一步就是促進共同的歸屬感。那代表我們要到人們居住的地方,也就是到他們的家裡或社區鄰里去拜訪他們、服務他們。「當你到人們的家裡,和他們坐在一起,你其實就啟動了集體同理心——你從他們的觀點和生活方式,來看這個世界。」他說,當你要見的人和你有所不同,即使他們對你有一些擔心或不信任,你仍然希望與他們建立連結,那麼取得這個觀點就成了一件格外重要的事。

人們的孤立程度取決於,他們覺得自己被別人當成隱形人的程度,而這個隱形程度和地盤的模煳有很大的關聯。因此,當你來到他們的地盤,表達對他們的關切,與他們對話,你就為這個已經失去深層連結的情境, 重新注入人的元素。為情境注入人的元素,是產生歸屬感的起點,當我們共處於同一個空間,我們就在促進共同歸屬感的形成。

然而遷徙、遠距工作與遠距商務等的出現,使社群變得更加難以打造,也失去其重要性。萊德拉赫說,「向外接觸與自我揭露,是創造公民參與能力和民主精神的支柱,那是生氣蓬勃的社群不可或缺的要素。我認為真正優質的友誼是,儘管你們有所不同,但依然保持連結。」他強調,向外接觸的目的並不是試圖改變別人的想法,「不要試圖把你的觀點加諸別人身上,或是因為要想出更好的論點,而聽對方說話。」

天然水晶手鍊 藍砂石手鍊 招財手鍊 黑曜石手鍊 月光石手鍊 星空閃耀 潮酷 黑曜石 星河手鍊手串 閨蜜禮物 新年禮物,售價只要$215!立即上蝦皮購物逛逛

天然水晶手鍊 藍砂石手鍊 招財手鍊 黑曜石手鍊 月光石手鍊 星空閃耀 潮酷 黑曜石 星河手鍊手串 閨蜜禮物 新年禮物,售價只要$215!立即上蝦皮購物逛逛